豊中こどもプログラミング教室のメインコースは3つ。

初級者にはゲーム・プログラミングコースとロボット・プログラミングコース、そしてより本格的なプログラミングを学ぶエキスパートコースから選べます。

ゲーム・プログラミングコース

ゲームを作るには、「数値の計算」「データの保存と呼び出し」「文字や画像の表示」「キーボードやマウスの動きの検知」「座標の利用と計算」といったプログラミングの様々な知識とテクニックを活用しなければいけません。ですから、ゲーム作りを通して、プログラミングの基本から応用まで幅広く学ぶことができます。また、試行錯誤しながら「人を楽しませる」ものを作る意義も学ぶことができます。

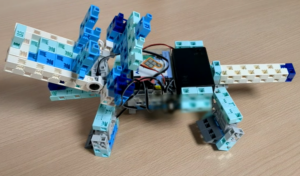

ロボット・プログラミングコース

ブロックを使ったロボットを組み立てて、プログラミングで動かします。ゲームとはちがい、実際に手に触ることができるモノを動かすことができるので、プログラミングによって“モノ”が動くことを体感的に理解することができます。また、ロボットプログラミングでは、プログラミングは完璧なのに、ロボットが動かない、ということも頻繁にあります。ロボットプログラミングを通して、コンピューターで機械を動かすことの本質を実感することができるのも、ロボットプログラッミングの長所です。

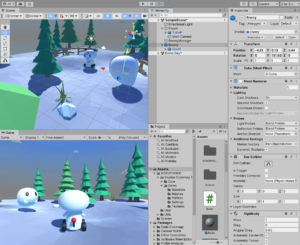

エキスパート・プログラミングコース

ScratchやStduinoを卒業したら次のステップへ。より本格的なプログラミングを学びます。Unityをつかった3Dプログラミングのほか、関連技術の3Dモデリング、ウェブサイト関連のHTML・CSS・JSなど、さまざまなスキルを生徒の興味に合わせて習得することができます。

各コースを横断する「クロスミッション」

プログラミングだけで終わらない学び

豊中こどもプログラミング教室で子どもたちが得るのは、単なるプログラミングスキルではありません。

ゲームをつくるにしても、ロボットを動かすにしても、必要なのは「プログラムを書くだけの力」ではなく、構想力・設計力・表現力・そして試行錯誤する力です。

たとえばゲームを一つ作り上げるには、

- どんなゲームにするか構想を練る

- 操作方法や得点の仕組みを仕様として決める

- キャラクターや音などの素材を準備し組み立てる

- 最後にプログラミングで形にする

といったステップを踏む必要があります。

これはロボット制作や3Dモデリングにおいても同じこと。つまり「創造力」とは、様々な経験や知恵の積み重ねによって育まれる力です。

そこで当教室では、所属コースに関係なく挑戦できる特別ミッション、「クロスミッション」 を実施しています。クロスミッションは、ロボット・ゲーム・3Dといったコースの枠を越えて行う横断的な学びの場。

子どもたちは競い合うだけでなく、互いのアイデアに触れ、感化されながら学びを深めます。そしてそこで得た経験や知恵を、それぞれの通常コースの授業やオリジナル作品づくりに役立てることができます。

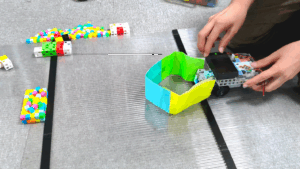

ロボチャレ(ロボットチャレンジ)

年に2回程度開催。ロボットを使い、制限時間内にできるだけ多くのブロックを集める競技です。

ロボットの一部には折り紙やテープを使用。「紙を折ると強度が増す」「貼り方で丈夫さが変わる」といった発見は、デジタルでは学べない貴重な気づきです。デジタルとアナログを融合した「ものづくり」の原点を体験します。

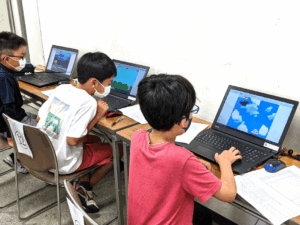

ゲーム大会・発表会

年に1回開催。子どもたちが制作したオリジナルゲームを持ち寄り、互いに遊び合います。

自分の作品を誰かにプレイしてもらえる機会は滅多にありません。感想や評価を直接もらうことで「もっとこうしよう」と次の改善につながります。また、他の作品から刺激を受け、新しいアイデアや発想が生まれる瞬間もあります。

3Dモデリング・3Dプリンティング

年に2回程度、テーマを決めて3Dモデリングに挑戦します。

お正月には干支をテーマにするなど、難しい題材にもチャレンジ。画面上では完璧に見えても、3Dプリンターで出力すると形にならないこともあります。そのギャップを体験することで、デジタルの世界と現実の「ものづくり」のつながりを実感できます。

完成品を手に取った時の喜びは、子どもたちにとって大きな自信になります。

クロスミッションが育む力

クロスミッションは単なるイベントではなく、

- 創造力(ゼロから考える力)

- 協働力(仲間から学び合う力)

- 実現力(試行錯誤して形にする力)

を育む特別な学びの場です。

私たちは、プログラミングを「目的」ではなく「手段」として捉え、子どもたちが自分のアイデアを形にし、未来につなげる力を伸ばしていきます。